Der Braun CEV 550 (aus 1976)

Der Braun Receiver CEV 525 war der kleinste der 1976er Produktreihe von BRAUN und mit knapp 800 Euro schon dem preislichen Niedergang des gesamten Hifi-Marktes und auch dem Niedergang der Design-Edelprodukte geschuldet. Kosteten die BRAUN regie Receiver anfänglich fast alle um die 1.998.- DM, waren diese Preise einfach nicht mehr durchzusetzen.

Auch hatte das Image von BRAUN bei den Normalos - also den nicht Dieter Rams hörigen Fans - gelitten, als die veralteten Verstärkerkonzepte publik wurden.

Und da dem Chefentwickler Wolfgang Hasselbach immer wieder von ganz oben ins Handwerk gepfuscht wurde, stiegen die Produktionskosten der viele Handarbeiten stetig nach oben.

.

Unser Test-Exemplar wurde nach Kal.-Woche 5/1976 montiert.

Die Bauteile für eine geplante Produktlinie wurden allermeist zeitnah eingekauft bzw. angeliefert. So läßt sich aus den Datums-Aufdrucken mancher Kondensatoren schließen, daß unser 525 im Frühjahr 1976 gebaut wurde.

Eine weitere Besonderheit ist der korrekte Sprachgebrauch in den BRAUN Prospekten. Während GRUNDIG bei den Lautstärke -"Reglern" verblieb, steht es bei BRAUN überall korrekt als Lautstärke-"Steller". Das sind zwar alles nur Kleinigkeiten, doch es summiert sich zu einer "lauen" (oder verlotterten) Umgangssprache auf.

.

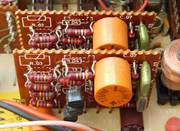

Gleich mal ein Blick auf die Endstufe

Das Netzteil und die Leistungsendstufen sind auf einer Platine kombiniert. Das macht viel Sinn, denn nur dort wird die Leistung des Trafos abgerufen. Auch sind im Normalfalle die Leitungen extrem kurz, gut für den Innenwiderstand und die stabile Augangsleistung.

Nicht gut ist die unsymmetrische Spannungsversorgung, die damit die beiden dicken gelben Ausgangs-Elkos notwendig macht bzw. erzwingt.

Auch nicht gut sind die Collector- Schutzwiderstände an den Leitungstransistoren von jeweils 0,47 Ohm. Das kostet die Endstufen viel Kraft, ist aber für den 4 Ohm Betrieb der Boxen lebensnotwendig.

Und leider auch nicht gut ist die Umleitung der Lautsprecher- Ausgangsverkabelung bis an die Frontseite mit den Lautsprecher-Schaltern.

.

Kommen wir aber zum größten Problem, den Produktions-Kosten

Auf den BRAUN Seiten habe ich es selten angesprochen. Die ganzen BRAUN Hifi-Geräte wurden in Deutschland entwickelt und produziert. Und hier wurden die Kosten immer größer oder höher. Bei Max Grundig wurde von Anfang an auf die optimierte Montagezeit größten Wert gelegt, denn bei 10.000 Stück je Modell und Serie war jede verplemperte oder überflüssige Montage-Sekunde eine zuviel. Die Kontrolleure standen mit Stopuhren am Fließband der ersten Null-Serien und protokolierten erkannte Schwächen.

Bei BRAUN spielte der netto-Ertrag der einzelnen 4 Sparten viele Jahre lang eine untergeordnete Rolle. Hauptsache das Image stimmte. Ab 1976 ging das einfach nicht mehr. Die Markt-Preise sanken ins Bodenlose und die Kosten schossen íns Uferlose nach oben.

.

Rechts im Bild sehen Sie die steckbaren Phono-Vorverstärker Platinen, ein Aufwand an Handarbeit, der durch nichts mehr gerechtfertigt war.

.

Die Alterserscheinungen nach 50 Jahren

Die Achse des großen (MW und KW) Drehkondensators und des (UKW) Abstimmpotis ist fest, also verharzt und läßt sich auch mit Gewalt nicht mehr drehen. Und das wäre nur mit großen Aufwand wieder zu reparieren.

Da aber auch noch eine (nein mehrere) Plastik- Achse(n) der Umlenkrollen des Seilzuges abgeknickt ist, haben wir hier die Reparatur zu den Akten gelegt. Es lohnt nicht mehr, denn so berauschend war dieses (kleinste) BRAUN Gerät nicht mehr.

.

Nachtrag in Dez 2025 : Unser Spezialist für hoffnungslose Fälle Peter hat es als reine Ehrgeiz-Aufgabe geschafft, alles ist repariert und geht wieder wie neu. Es waren bestimmt 10 Stunden, weil es Spass gemacht hatte.

.

Was bleibt, ist die BRAUN Optik für Liebhaber

Doch auch diese (schwarze) Optik kam in die Jahre und wurde ein paar Jahre später durch die neuen Slimline Geräte - und nach der Übergabe der Hifi-Sparte 1981 an Dr. Günther - bereits teils aus Asien - abgelöst.

.