Ein historischer Rückblick auf die Entwicklungen von

Schall, Optik, Foto, Film und die moderne Technik. Viele Daten sind sehr sauber recherchiert bzw. aneinander gereiht, manche Daten stimmen aber doch nicht und manche Daten/Zeiten sind an der falschen Stelle. Doch insgesamt sind die Kapitel angenehm zu lesen und beeindruckend illustriert.

Der 1. Teil beginnt hier im Hifi-Museum, der 2. Teil beginnt hier im Fernseh-Museum.

.

Die Musikautomaten (Kuzzfassung)

.

Die Mechanik bemächtigt sich der Musik

Es ist nicht verwunderlich, daß die Erkenntnisse der Mechanik schon ziemlich früh auch auf die Musikinstrumente übertragen wurden und der Wunsch nach „mechanischer Musik" auftauchte.

Bereits Ktesibios, der Konstrukteur der hydraulischen Orgel, wird als Schöpfer beweglicher Tierfiguren erwähnt. Allerdings ist nicht überliefert, ob er seine Figuren in irgendeiner Weise mit Orgelpfeifen koppelte und so bereits einen Musikautomaten schuf. Die technischen Voraussetzungen, wie etwa die Preßluft, hatte er schon geschaffen.

Der griechische Mechaniker und Mathematiker Heron von Alexandria (um 100 n. Chr.) ging einen Schritt weiter. Er verfaßte Schriften über die Mechanik und Pneumatik und beschrieb auch die Herstellung von Automatentheatern. Von Heron ist überliefert, daß er mit seinen Dampfautomaten die Tempel zu geheimnisvollen Kultstätten gemacht hat.

Diese imposante Leistung der frühen Mechanik, mit Türen, die sich geheimnisvoll von selbst öffneten und schlössen, mit Vögeln, die leblos waren, aber trotzdem sangen, und einem Opferfeuer, das erzene Priester mit ihren wassersprühenden Händen löschten, dürfte gewaltigen Eindruck auf die Gläubigen gemacht haben.

Der Gesang der silbernen Vögel

Als die Araber Sizilien erobert hatten und von dieser Insel aus an den Küsten Italiens Unruhe zu stiften begannen, schrieb man das Jahr 827 nach Christus. Damals lebte in Bagdad in seiner märchenhaften Residenz der Kalif Abdallah Al-Mamün. Von ihm berichtete der arabische Geschichtsschreiber Ismail ibn Ali Abu'l Feda aus Damaskus im 14. Jahrhundert, daß er der stolze Besitzer eines prunkvollen Automatenwerks in Form eines Baumes aus Gold und Silber gewesen sei.

Seine Zweige wiegten sich, als würde ein Windhauch hindurchstreifen, und auf ihnen saßen metallene Vögel, die kunstvolle Melodien sangen. Solche Bäume mit singenden Vögeln waren schon seit alters her im Vorderen Orient beliebt. Ihre Pfeifen wurden wahrscheinlich durch das von Ktesibios erfundene Gebläse gespeist.

In Konstantinopel soll Kaiser Theophilos Ikonomachos um 835 zwei Automaten mit künstlichen Bäumen und zwitschernden Vögeln besessen haben, die Michael III., der Trunkenbold, Sohn und Nachfolger des Kaisers, bedauerlicherweise einschmelzen ließ.

917 am Hof von Bagdad

917 wurde eine byzantinische Gesandtschaft am Hof von Bagdad empfangen. Aus einer Schilderung dieses Empfanges bei Kalif AI Muqtadir wurden Einzelheiten über einen „Baum der silbernen Vögel" bekannt. Ein Baum aus Silber stand mitten in einem Teich. Sein Gewicht wurde mit 500.000 Dirhams angegeben (etwa 1.400 Kilogramm).

Er verzweigte sich in 18 Äste mit verschiedenfarbigen Blättern, auf denen goldene und silberne Vögel saßen, die mit den Flügeln schlugen und sangen. Wenn der Apparat lief, bewegten sich obendrein auch noch die Blätter. Der moselfränkische Geistliche Lamprecht der Pfaffe dichtete zwischen 1120 und 1130 nach dem altfranzösischen Lied des Alberich von Besangon das „Alexanderlied" und berichtete darin von einem außergewöhnlichen Musikwerk.

Es erscheint bemerkenswert, daß man die Musikautomaten der damaligen Zeit immer mit der belebten Welt in Verbindung brachte. Ein mechanisches Musikinstrument nur um der Automation willen scheint nicht konstruiert worden zu sein. Möglicherweise gibt es aber nur deshalb keine Berichte darüber, weil so prunkvolle Bäume mit singenden Vögeln der Überlieferung eher wert erschienen.

So weiß man beispielsweise auch, daß Kaiser Karl V. sich während

seiner letzten Lebensjahre um 1557 im Kloster San Jerönimo de Yuste bei Plasencia die Zeit mit der Herstellung von Automaten vertrieb. Sein Mechaniker Giovanni Turriano, genannt Juanelo, konstruierte bewaffnete Puppen zu Pferde, die Trompete bliesen und die Pauke schlugen.

Eine Walze gibt den Ton an

Voraussetzung für mechanische Musikwerke älterer Bauart war der Einsatz einer Stiftwalze, die schon im Altertum bekannt war. In die Walze waren in bestimmten Abständen Stifte eingelassen, die bei einer Umdrehung ein bestimmtes Programm ablaufen ließen. In der heutigen Computer-Terminologie würde man diese Ablaufsteuerung ein „auf mechanische Weise intern gespeichertes Programm" nennen.

Bei kleinen Spieldosen oder Kunstuhren beispielsweise reißen die Stifte der sich drehenden Walze die in verschiedenen Tonhöhen gestimmten Zähne eines Metallkamms an. Die Einstellung der Stifte muß ganz genau berechnet sein, damit die Töne zum einen in der gewünschten Reihenfolge (Melodie) und den geforderten Akkorden erklingen und zum anderen die zeitlichen Abstände der Töne korrekt eingehalten werden.

Dieses Prinzip der Stiftwalze wurde seit dem 14. Jahrhundert bei den Turmglockenspielen eingesetzt, und noch heute sind manche dieser Glockenspiele Wahrzeichen berühmter Städte. Die Stiftwalzen hatten den Vorteil, daß man das Programm ändern konnte, das heißt, durch Umsetzen der Walzenstifte war das Abspielen einer anderen Melodie möglich.

Eine Riesenwalze in der Garnisonskirche in Potsdam

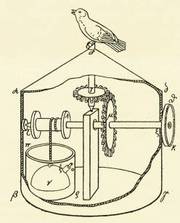

- Zeisigen versuchte man früher bestimmte Melodien durch das Vorspielen mit einer Handorgel beizubringen. Daher ihr Name Serinette oder Vogelorgel. Eine solche wie die abgebildete aus Mirecourt in den Vogesen (um 1770) soll für einen Schwarzwälder Uhrenbauer das Vorbild für den Bau von Flötenuhren gewesen sein.

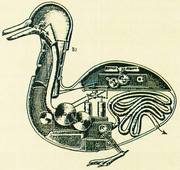

- Die automatische Ente von Jacques de Vaucanson, entstanden um 1740, kann nicht nur schnattern, watscheln und die Flügel bewegen, sondern auch fressen und trinken. Durch den deutlich sichtbaren Verdauungsapparat schied sie sogar aus. Vaucanson verwendete als erster einen Gummischlauch - für den Darm. Die über tausend Teile des Mechanismus waren in der Ente selber und in einem Kasten untergebracht, auf dem die Ente stand.

Bei kleinen Werken konnte auch einfach die Walze ausgetauscht werden. Bei dem Glockenspiel der Garnisonskirche in Potsdam von 1731-1735 dürfte man bei einem Walzenaustausch allerdings Schwierigkeiten gehabt haben, denn die Walze wog 26 Zentner. Die Zuggewichte brachten 41 Zentner auf die Waage, und zu allem Überfluß mußte das Werk auch noch zweimal täglich mit viel Aufwand aufgezogen werden, damit es alle halbe Stunde spielen konnte.

Im 16. Jahrhundert wurden verschiedene Versuche unternommen, Musikautomaten zu schaffen. Leonardo da Vinci (1452 bis 1519), Maler, Bildhauer, Architekt, Naturforscher und Techniker, skizzierte ein Geigenwerk, die „viola organista". Der Antrieb erfolgte durch ein Gewicht oder eine Spiralfeder. Ein endloses Geigenband wurde durch Zahnräder in Bewegung versetzt und streifte die Saiten.

In Wien tauchte das erste automatische Klavier auf. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erlebte die „Flötenuhr" eine Blütezeit. Das mechanische Musikinstrument wurde von einem Federwerk angetrieben. Eine Stiftwalze öffnete die Pfeifenventile der Flötenstimmen.

Die Geschichte vom Leierkasten

Berlin hatte beim Bau mechanischer Musikinstrumente wie Flötenuhren mit Orgelpfeifen oder Orgeluhren mit angeschlagenen Saiten schon im 18. Jahrhundert Tradition und galt schon damals als Zentrum des Automatenbaus.

Der Leierkasten, die Drehorgel, entwickelte sich wahrscheinlich aus den sogenannten „Vogelorgeln", kleinen mechanischen Orgeln, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts mit Vorliebe zum Anlernen von gezähmten Singvögeln Verwendung fanden.

Zu den ersten Herstellern einer Drehorgel, deren Walze und Balg durch eine Handkurbel angetrieben wurden, rechnet man Giovanni Barberi aus Modena. Sein Instrument wurde um 1700 in Frankreich als „Orgue de Barberi" bekannt. Das Prinzip der trag- oder fahrbaren kleinen Drehorgel war recht einfach. Abwechselnd wurden durch die Kurbel zwei Schöpfbälge für den notwendigen Luftstrom betätigt, und gleichzeitig öffneten die Stifte einer sich drehenden Walze die Ventile zu den benötigten Pfeifen.

Bei der Luxusausführung waren noch Trommeln und Schellen angebracht, bisweilen sogar bewegliche Figuren oder ein lebendiges Äffchen, das die Geldspenden entgegennahm. Die Walze drehte sich natürlich viel langsamer als die Kurbel, denn durch die Untersetzung wurde die Kraft für die beiden Schöpfbälge aufgebracht.

Mit der Walze gab es zunächst einige Probleme, denn ursprünglich konnte mit einer Walze ja nur ein Lied gespielt werden. Und die Anschaffung einer neuen Walze kostete nicht viel weniger als ein neues Instrument. So verfiel irgend jemand auf die Idee, eine Mechanik einzubauen, die die Walze seitlich verschob, so daß die nicht zu dem einen Musikstück gehörenden Stifte frei zwischen den Ventilen hindurchliefen.

Die durchlöcherte Stiftwalze und die Scheibe

Eine weitere Verbesserung war die durchlöcherte Scheibe anstelle der Stiftwalze. Statt daß eine Feder beispielsweise angehoben wurde und damit einen mechanischen Vorgang auslöste, wurde durch die Lochscheibe eine Feder freigegeben. Diese Lochscheiben waren natürlich wesentlich einfacher herzustellen als die Stiftwalzen. Sie waren deshalb billiger und konnten leicht ausgetauscht werden, wenn ein neues Lied gespielt werden sollte.

Später verwendete man anstelle der Lochscheibe Papierstreifen, in die die Löcher für den Luftdurchlaß zu den einzelnen Pfeifen eingestanzt waren. Eine bestimmte Perforierung ergab also ein bestimmtes Musikstück.

- Anmerkung : Im Technik-Museum in Speyer stehen im Nebenhaus fast hundert solcher Orchestrions in funktionsfähigem spielbereiten Zustand - ein Besuch ist sehr zu empfehlen.

Die Drehorgeln und auch die anderen mechanischen Orgeln hatten einen Nachteil: Ihre Musik war unpersönlich, sie hatten einen starren Klang, denn weder Tempoänderungen noch Lautabstufungen waren möglich. Zwar konnte der Spieler die Drehbewegungen beschleunigen oder verlangsamen, aber das war wenig sinnvoll und trug in keinem Fall zu einem erhöhten

Musikgenuß bei.

Es wurden Versuche unternommen, einen Tremulanten einzubauen, der den Ton in ganz kurzen Abständen unterbrach. Dieser Automat erhielt bezeichnenderweise den Namen „Wimmerorgel".

In der Zeit des Rokoko im 18. Jahrhundert war die Drehorgel ein außerordentlich beliebtes Instrument. Später wurde sie zum Instrument der Straßenmusikanten und auch in der heutigen Zeit ist sie wieder vermehrt zu hören und zu sehen. Und vor der Jahrhundertwende, so weiß ein Lexikon aus dieser Zeit zu berichten, wurde die Drehorgel „das verbreitetste Instrument der musizierenden Bettler".

Der mechanische Flötenspieler

Um 1746 herrschte in der Stadt Straßburg einige Aufregung. Der Magistrat kündigte die Ausstellung dreier mechanischer Wunderwerke eines Mechanikers namens Jacques de Vaucanson an. Zu bewundern waren ein Flötenspieler, 1,78 Meter groß, der vollautomatisch zwölf Stücke spielte, eine zweite Figur, als provenzalischer Hirte gekleidet, die mit der einen Hand eine Schäferpfeife, mit der anderen eine Trommel bediente, und zu guter Letzt eine lebensgroße Ente, die watschelte, schnatterte, Hals und Flügel bewegte, Körner fraß und Wasser trank und das alles auch noch verdaute und wieder von sich gab. Innerhalb von zwei Monaten bewunderten über 2.000 Neugierige Vaucansons Automaten, und allein der Flötenspieler brachte dem Erfinder in drei Monaten etwa 15.000 Livres ein.

Der Automatenmacher Jacques de Vaucanson (1709-1782) wurde als zehntes Kind eines Handschuhmachers in Grenoble geboren. In Paris betrieb er Studien in Anatomie, Musik und Mechanik. Sein Flötenspieler wurde in einem Saal des Hotel de Longueville in Paris 1737 zum erstenmal der Öffentlichkeit vorgestellt.

Zur Steuerung seines Automaten bediente sich der Erfinder einer Nockenwalze, von der alle „Innereien" wie Ketten, Hebel und Drähte ihre Steuerimpulse erhielten. Die Walze war seitlich verschiebbar und wies zwölf nebeneinanderliegende Nockensätze auf.

1813 komponierte Ludwig van Beethoven „Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria" für ein Instrument, das als „Panharmonicon" in der Pariser Musikwelt großes Aufsehen erregt hatte.

.

.

Erfinder dieses großen Musikwerks mit Blasebälgen und Walzen, das Blasinstrumente, Zungeninstrumente, Trommeln und Triangel spielte, war J. N. Mälzel aus Wien. Die Begeisterung für diesen Vorläufer des Orchestrions in Paris war so groß, daß Mälzel dort 1807 seine Erfindung für 100.000 Franc verkaufen konnte.

Im Jahr 1850 baute Friedrich Theodor Kaufmann (1823-1872), Sproß der berühmten Akustikerfamilie Kaufmann in Dresden, sein erstes Orchestrion, das kurioserweise vor allem bei den zurückhaltenden Engländern große Bewunderung erregte.

Das mechanische Musikwerk war mit starken Zungenstimmen ausgestattet, deren Klang dank verschieden gestalteter blecherner Aufsätze dem eines Blasorchesters täuschend ähnelte. Der Antrieb erfolgte durch Gewichte über ein Räderwerk. Wenn es abgelaufen war, brauchte es nur wieder aufgezogen zu werden. Aber auch die Handkurbel zum Antrieb der Stiftwalze und der Blasebälge fand wieder Verwendung.

.