SIEMENS Hifi-Geräte - sehr ähnlich zu BASF-Hifi

Der Siemens Konzern war mindestens so groß wie die gesamte BASF und mußte das mit dem neuen Hifi natürlich auch versuchen. Denn Telefunken und die AEG machten das ja auch. Doch sie alle waren nicht lernfähig. Zumindest von der BASF und deren "Erfolg" hätten sie lernen können, "so geht das nicht".

Bei Max Grundig aus Fürth und auch zum Beispiel bei Burmester aus Berlin und den sonstigen High-Endern hatte ich es schon erläutert. Das Aushängeschild in diesem doch relativ kleinen Hifi-Markt war ein Name und kein Synonym - wie AEG oder Siemens oder BASF. Das waren alles anonyme Großfirmen, denen man erfahrungsgemäß beim Duchhaltevermögen in einer neuen - von den Hauptprodukten abweichenden - Branche nicht über den Weg traute.

Bei den kleinen Firmen wie Acron, Audio-Intl., Canton und Heco usw. wußte man, wer dahinter stand. Aber in solchen "Riesenläden", die von der Steckdose und der Glühlampe und dem Warmwasserkocher bis zum Schiffsmotor und dem Kernkraftwerk einfach alles anbieten wollten oder mußten ?

Es ist jetzt in 2025 über 50 Jahre her und man kann das recherchieren und real aufarbeiten.

.

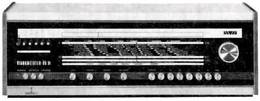

Ein Blick auf das Stereo-Steuergerät RP90 von 1967/69

In der SIEMENS Musiktruhe RP90 war dieses Steeo- Steuergerät eingebaut - neben einem (damals) modernen DUAL 1019 mit einem Shure M44G Stereo- Abtaster, dem damaligen Spitzenlaufwerk von DUAL. Der DUAL 1019 sollte das (erwünscht) hohe Niveau demonstrieren. Auch Max Grundig hatte den DUAL 1019 in seinen Spitzenprodukten angeboten.

Juli 2025 - Warum hier überhaupt ein RP90 von Siemens ? Siemens Hifi aus 1967 ?

Siemens kam den damaligen Hifi-Freaks nicht im Entferntesten in den Sinn - wie so mancher andere deutsche Hersteller auch nicht. Neu war vor allem, die Japaner drängten ab 1965 mit Macht auf den europäischen Markt und insbesondere ins reiche Deutschland. SONY hatte eine Image Kampagne gefahren und der SONY STR 6120 von 1970 schug alles Dagewesene um Längen. Auch die ersten vergleichbare n Geräte von Pioneer, Kenwood und Sansui usw. ließen uns das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Während sich Siemens (und auch Grundig und die anderen Deutschen) mit den 2 x 22 Watt Sinus an 4 Ohm im Hifi-Himmel glaubten, staunten wir bereits über 2 x 60 Watt an 8 Ohm von 20-20.000 Hz mit 0,1% Klirrfaktor - und das stimmte wirklich. - Also schaun wir mal, was der volltransistorisierte Siemens RP90 wirklich bietet. - Merkwürdig ist bereits der Seriennummern-Aufkleber des RP-90 mit Nummer 10100. Auch im Holzgehäuse wurde nur die Nummer 119 vermerkt. Das RP-90 Radio-Chassis stammt aus KW 5 in 1967, das Holzgehäuse der Truhe hat einen Stempel mit 1969. Solche "Kleinigkeiten" machen uns wachsam.

.

Es gibt im Juli 2025 fast nichts über diesen Siemens Receiver

Dieses Receiver-Chassis ist ein Übergangs-Zwitter. Betrachtet man den mechanischen Aufbau, so paßt alles noch zu den alten Röhrenzeiten. Die Skala und die UKW/MW Sendereinstellung sind noch im alten Muster. Eigentlich steht die Frontscheibe mechanisch bereits senkrecht, doch für den Einbau in eine Musiktruhe von 1967 haben die Entwickler sich merkwürdig "verbogen". Die Frontscheibe solle - jetzt wie in alten Zeiten - etwas schräg zum Bediener stehen. Also wurden merkwürdige schräge Leisten und Rampen in das Holzgehäue eingefügt bzw. eingeleimt und das ganze Chassis stand in der Truhe leicht schrägt.

.

.

Die Klimmzüge der Anschlüsse wegen der Schräglage des Chassis in der Truhe

Es gibt von diesem Chassis auch die RP 90 Receiver-Version, gerade, senkrecht und kleiner - natürlich ohne den DUAL 1019. Damit sind die Anschlußbuchsen für Platte und Bandgerät sowie die beiden Lautsprecher direkt auf der Rückseite des Metallchassis ohne die aufwendigen Adapter-Leitungen verfügbar.

.

Die Netzspannungseinstellung

Die Platine mit den metallblanken Wahl-Schraub-Laschen ist nach innen ins Gerät gerichtet und nicht über eine Öffnung oder ein Fenster auf der Rückwand einzustellen.

Das ist nicht gerade servicefreundlich gelöst. Doch diese Eingeweide sowie alle Einzelplatinen sind (fast alle) aus der Tuner/Verstärker Kombination entnommen.

Zumindest geht es überhaupt umzustellen. Bei viel zu vielen Grundig Geräten und später auch bei vielen Japanern konnte der Trafo nur 1 Netz-Spannung annehmen. Das war eigentlich kontraproduktiv, weil es im Werk doppelte Lagerhaltung usw. verlangte.

.

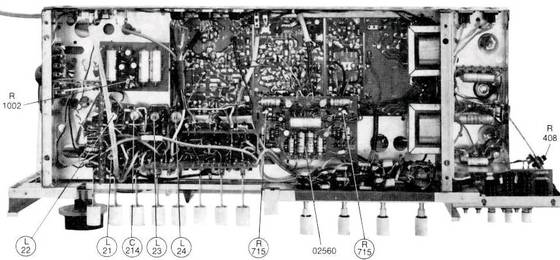

Vergleich der technischen Daten mit dem Innenleben

Für die damaligen jungen Hifi-Kunden war die Nennleistung der Stereo-Endstufen schon immer ein Kriterium. Dieses Chassis von Anfang 1967 soll 2 x 22 Watt an 4 Ohm leisten. Der zugehörige Frequenzgang und der Klirrgrad wurden bislang nirgendwo benannt. Ich vermute, daß die Entwicklung der einzelnen Verstärker-Stufen auf den Einzelplatinen schon viel früher - in 1964 - fertig war. In 1967 gab es schon die deutlich verbesserten Silizium Transistoren (aus dem Siemens Konzern !) und nicht die alten durchaus guten AD166 Germanium Typen.

Laut Schaltplan sind auch je Endstufe zwei gleichartige AD166 eingesetzt worden, die zwangsläufig einige Nachteile gegenüber späteren Komplementär-Pärchen haben. Die hinterste Leistungsstufe mußte mit Übertragern angesteuert werden, eine seit Jahren veraltete Technik. Da nur eine Versorgungsspannung von 40 Volt genutzt wurde, mußten die Lautsprecherausgänge mit Koppelkondensatoen angebunden werden. Durch den Verzicht auf Emitter/Collector Schutzwiderstände war ein Kurzschluß der Lautsprecheranschlüsse desaströß.

Alleine der 90 Watt Trafo läßt "vermuten", das mit den 2 x 22 Watt Sinus könne stimmen. Wenn wir nach der Reinigung mit der Hochdruckspritze die ersten Wiederbelebungsversuche anstellen, wird sich zeigen, sind die 3 großen Elkos im Netzteil noch brauchbar ?

Was alles müsste noch getauscht werden, um über den Band-Eingang oder über den Phono-Eingang ein Prüfsignal zu den Endstufen zu bekommen ?

.

Die Optik war schon immer "anders" als der Geschmack

Betrachtet man die Acryl-Frontscheibe des RP 90, so fällt auf, der Designer hat seinen Beruf verfehlt. Nicht nur alleine der Produktname ist komisch. "Konzertmeister" auf Deutsch und "Electronic" auf Englisch - dann "Höhen, Tiefen und Laut" gegenüber "AFC/U - Stations - Automatc". Das paßt alles nicht zu einem seriösen Produkt-Design. Und unten links steht dann "Rumpel, Scratch und PRÄSENZ".

.

Über die optische "Verteilung der Farben" sowie der Bedienteile auf der Frontplatte kann man streiten, mir jedenfalls hatte das Grundig Design besser gefallen. Es war einfach harmonisch (fast immer).

Wer bei Siemens kam auf die dumme Idee mit den weißen Knöpfen und weißen Drucktasten. Zumindest silberne oder verchromte Kappen auf den Knöpfen hätten dem Verschmutzen die Sichtbarkeit genommen. Die weißen Knöpfe waren somit prädestiniert "zum Ekeln für die Hausfrau", die es gerne "rein" haben wollte.

.

Die Anzahl der 10 Platinen war damals um 1967 üblich ....... ?

.

Außer bei Grundig, dort wurde gnadenlos optimiert. Max Grundig hatte von Anfang an die Großserie im Blick (die minimale Stückzahl war 10.000), wegen der Produktionskosten. In seinen Entwicklungsteams saß mindestens 1 sogenannter (unbeliebter) "Aufpasser", ein Dipl.-Ing., der nur den Job hatte, wieder etwas wegzulassen, das nicht benötigt wurde oder anderweitig pfiffig ersetzt werden konnte. Der hatte auch die Aufgabe, die Montagezeiten sekundengenau zu messen und aufzuschlüsseln und auch aus diesem Blickwinkel die neue Entwicklung massentauglich zu machen.

.

Schaue ich in das RP90 Chassis rein, von oben wie von unten, sehe ich mit Erschrecken - fast schon mit Grausen, wieviel Handarbeit mit dem Lötkolben dort erforderlich war, um Drähtchen für Drähtchen anzulöten.

Solch ein "Teil" konnte nicht mehr gegen Grundg ankommen, übrigens wie bei Saba und Nordmende und Telefunken und Graetz und all den anderen auch, die auf einmal anfingen, gegen den Mister 50% zu stänkern und zu jammern.

Und dann der Overkill, nur ein Drähtchen vertauscht - das ging im Akkord schnell - und die Sucherei ging los. Ich sehe auch viele von Hand nachträglich nachgelötete Widerstände und Kondensatoren quer über die Anschlüsse gelegt.

Das wiederum zeigt, daß die Entwicklung der Platinchen bzw. der Konzeption noch gar nicht ausgereift war. Es mußte nachgearbeitet werden. Das war am Ende teurer als eine Korrektur der Schaltung - außer bei kleinen Serien.

.

Als Vergleich bietet sich der GRUNDIG SV80 von 1966 an, der auch mit (2x4) AD166 Transistoren bestückt war (daher die 2 x 40 Watt Sinus) und der insgesamt 2 Platinen hatte, die Eingangs- und Tonsteuerung und dann die Endstufentreiber- Platine.

Auch hatte der SV80 bereits eine symmetrische ±Stromversorgung und daher keine Koppel-Elkos mehr in den Ausgangsstufen.

.

Besonders auffällig ist der Phono Vorverstärker

Solch eine Platine hätte sogar ich mit 15 Jahren hinbekommen. Die Verstärkerstufen mit je 2 Transistoren sowie den beiden Trimmpoten- tiomentern sind "handmade" = gebastelt.

Diese Platine wurde bestimmt nachträglich unter enormem Zeitdruck entwickelt und (dann irgendwo) eingebaut, da die DUAL 1019 OEM-Laufwerke jetzt nur noch mit Shure M44G (oder besser) Magnetsystemen ausgeliefert wurden. Dieser Vorverstärker, das vom Eingang her empfindlichste Teil, war auch nicht gegen äußere Einflüsse abgeschirmt.

.

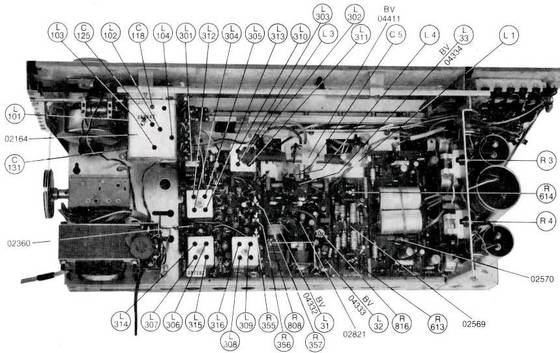

Zum Schluß der Ko-Schlag - das Service-Blättchen aus 3/1967

Gleich auf der ersten Seite der 8 Seiten des Service-Blättchens auf der Draufsicht des RP90 Chassis von unten sind 9 Abgleichpunkte, also Potentiometer (Trimmer) und Spulen markiert.

.

.

Auf der Seite 2 wird es dann hammerhart. Es sind 41 weitere Abgleichpunkte markiert. Ob da einige vielleicht doppelt benannt sind, will ich gar nicht mehr herausfinden. Jedenfalls hätte Max Grundig die Entwickler vermutlich als ganze Mannschaft komplett gefeuert.

.

War das wirklich ein so tolles Gerät ?

Der Abgleich am Ende des Fließbandes, wenn die "Kiste" überhaupt problemlos funktioniert hatte, war eine reinrassige Fertigungs-Katastrophe - von der Montage und Justage-Zeit her gesehen.

Das war schon in 1967 nicht mehr deutsche Spitzenleistung, wie der SIEMENS Prospekt das verkündet, das war weit hinter der Zeit her. Und diese Musiktruhe wurde in 1969 noch gebaut und verkauft.

.

.